生産と技術 第61巻第4号 7頁—11頁(2009)

胡蝶の夢:クラフォード賞を受賞して

A happy memory of the Crafoord Days in Sweden

スエーデン国王カール・グスタフ16世とシルビア王妃ご臨席のもと

すべては、一つのメイルから始まった。平成21年1月15日、いつものように朝9時ごろ大学に来てメイルチエックをしていたところ、Urgent letter from the Royal Swedish Academy of Sciencesという件名のメイルが目に飛び込んできた。Urgent letter--- 、一瞬、迷惑メイルの一つかと思った。読んでみると、1月14日の王立スウェーデン科学アカデミーの会議で、コロラド大学のディナレロ教授、阪大の岸本忠三教授(元大阪大学総長)、それに私が2009年のクラフォード賞受賞者に選出されたらいしい。スウェーデン時間の1月15日午前7時(日本時間15日午後3時)に公表するので、その前に科学アカデミーのPermanent Secretaryのオクィスト教授が国際電話をかけたいので電話番号を知らせてほしいという内容であった。

ノーベル賞の授与で有名なスウェーデン王立科学アカデミーによる、もう一つ大きな賞としてクラフォード賞がある。ノーベル賞を補完する目的で、人工腎臓の発明者であるホルガー・クラフォード及び、彼の妻アンナ=グレタ・クラフォードによって設立されたクラフォード財団がスポンサーとなり、スエーデン王立科学アカデミーが1982年に創設した賞である。

人類は免疫なくしてこの世で生存出来ない。

現在、世の中では豚インフルエンザ、そして鳥インフルエンザの脅威が社会問題になっている。インフルエンザなどの感染症(ウイルスや細菌などの病原微生物により引き起こされる病気)に罹患しても、たいていは1週間から10日もすれば治癒する。この間に免疫が働きこれらの病原微生物を体から追い出してくれるからである。もし免疫が我々の体に備わっていなければ、現代医学の力を総動員しても治癒する事はない。ある日突然、免疫が我々の体からなくなったらどうなるであろうか?エイズは、エイズウイルス感染により免疫が破壊される事によっておこる病気である。エイズがこわいのは我々の体から免疫がなくなるからである。また生まれながらにして免疫がない先天性の疾患がある。これらの免疫不全患者は生後まもなく感染症の脅威にさらされ、死に至る。また臓器移植を受けた人々は移植臓器を免疫による攻撃から守る為に免疫抑制剤を服用しなければならない。免疫抑制剤が弱いと移植臓器が免疫の脅威にさらされるが、逆に強すぎると感染症の脅威にさらされる。我々の身の回りには、真菌、細菌、ウイルス等の病原微生物が無数に存在しており、我々は病原微生物に囲まれて生活している。身の回りのみならず、口や腸や肺などはもちろんのこと、体の中にも微生物がたくさん存在する。このように、我々人類は病原微生物の脅威に常にさらされている。免疫なくして、人類はこの世で生存出来ないのである。

免疫は記憶力を有する

免疫は記憶力を有する。それゆえに、同じ感染症は“2度無し”、あるいは“2度目は軽くてすむ”。免疫の記憶力が人類の長い歴史のなかで、戦争の勝敗を決めた事も多々あった。例えば紀元前5世紀のカルタゴとギリシヤとの戦いは有名である。カルタゴ軍がギリシャのシラクサに攻め入ったとき、当時黒死病と恐れられていたペストが大流行して戦争は中止を余儀なくされた。8年後に国力を増したカルタゴは若い傭兵を多く雇用して再びシラクサに攻め入った。迎えるシラクサ軍は8年前のペストの生き残りの老兵で迎え撃った。結果は明らかにカルタゴの若い軍隊の圧勝であった。そうなるはずであった。しかし、そのとき再びペストが戦場を襲った。カルタゴ軍は次々と病死、一度ペストを経験し生き残ったシラクサ軍の勝利に終わった。免疫の記憶力が戦争の勝敗を決めた瞬間である。この記憶力をうまく利用しているのが予防注射である。予防注射は病気にかからなくても免疫に記憶を与える事ができる。200年前にジェンナーが天然痘を牛痘で予防出来る事を見いだしたことにより人類は予防注射という武器を手に入れた。1979年には世界保険機構が天然痘撲滅宣言をおこなった。人類史上における快挙である。これで感染症は克服されたのであろうか?答えはノーである。なぜならば過去において、そうであったように、現在や未来においても新しい病原微生物が人類社会に登場するからである。

豚インフルエンザや鳥インフルエンザは、いままで人間社会にはなかったので、人の免疫はこれら病原微生物に対して記憶がない。記憶がなければ、免疫がこれらの病原微生物を体から追い出すには少々時間がかかる。鳥インフルエンザのように病原微生物の毒性が強ければ、免疫が手間取っているあいだに、人を死に追いやってしまう。人類の歴史は天然痘やペストなどの致死率の高い感染症との戦いの歴史でもあった。免疫とこれら病原微生物との戦いであった。し、これからも新しい感染症との戦いは終わる事はない。しかし、一度新種の病原微生物の感染にさらされても幸い治癒した人では、これら感染、発病、治癒の過程で、免疫が働き病原微生物を撃退した事を意味する。さらに、重要なことは、その結果免疫はその病原微生物を記憶した事を意味する。免疫なくしてこの戦いを続ける事は全く不可能である。

免疫は自己を破壊する:自己免疫病

これほど重要な免疫が、時として病原微生物を撃破するときと同じように、我々の体の一部の臓器を破壊する事がある。上述したように、臓器移植を受けた患者が服用する免疫抑制剤の量が十分でなければ、免疫が移植臓器を破壊するように、免疫によって自らの臓器が破壊されると言えば、いかに恐ろしいかが想像出来るであろう。これら一群の厄介な病気がいわゆる自己免疫病である。例えば関節リウマチや、多発性硬化症、1型糖尿病、重症筋無力症、クローン病など種々の病気があり、全人口の3−5%が自己免疫病にかかるとされている。発症原因は未だよくわからないが、種々の遺伝性要因と環境要因が関与し、免疫のコントロールが異常になり発病する。人類がこの世で生きる為に欠かす事が出来ない免疫も、そのコントロールを一歩間違えば、人類にとり脅威となる。したがって、免疫がどのようにしてコントロールされているか、その機序を解明する事は感染症に対する戦いや、自己免疫病の克服にも大変重要である。免疫の活性化やコントロールに関与している物質としてインターロイキンと呼ばれる一群の蛋白分子が存在する。今回のクラフォード賞の受賞理由は、“インターロイキンの発見、それらの特性決定と炎症性疾患における役割の探求”である。20年以上前の1986年に、インターロイキン6という免疫に重要な物質を発見し、その物質の基礎的な研究が、結果的に関節リウマチ等の自己免疫疾患の画期的な治療薬開発への道につながったことが評価されての受賞である。

インターロイキン6発見へのみちのり

私は、1972年3月に大阪大学医学部を卒業、第三内科の山村雄一教授(元大阪大学総長、故人)の門をたたき、1年間臨床研修を受けた。肺ガンの患者さんや自己免疫病の患者さんの治療に参加した。患者さんと一体となり戦ったが、刀折れ、矢尽き、臨床医学の限界を体のそこから実感した。<目の前の医療よりも明日の医療のために医学を志そう>と心に決めた。1973年にボルチモアにあるNIHの研究所に留学した。当時ボルチモアのジョンホプキンス大学の石坂研究室に留学されていた、岸本先生と初めてお会いすることになった。さらに、高津聖志先生らとの出会いを経験した。1960年後半にT細胞、B細胞が発見され、免疫イムノグロブリン(抗体)を中心とする免疫化学の時代から細胞免疫学へと流れは大きく歩み出した時だった。1971年にDuttonが、1972年にSchimpl と Weckerが B細胞に作用して抗体産生を誘導する液性因子(現在これらは、サイトカインやインターロイキンという名前で呼ばれている:免疫の作用やコントロールに重要な役割を果たしている)の存在を報告して注目を集めていた。しかし、これら免疫をコントロールする多くの液性因子の実体は全く不明だった。1976年に帰国、1978年には大阪府立羽曳野病院に内科医として勤務した。そこで多くの結核性胸膜炎患者を診る事になる。治療のため、1リットル近い胸水を抜くことも多々あった。胸水1リットルの中に10億この細胞が存在している。しかも胸水細胞を結核菌体成分で刺激すると、B細胞に作用して抗体産生を誘導する強い活性を有する液性因子を産生することがわかった。なんとか精製ができないかと考え、日中は受け持ちの患者さんの治療、夜はこの液性因子の精製を続けた。その後、熊本大学でも引き続き精製とその解析をおこなった。この頃、阪大の岸本先生らもB細胞に作用する液性因子の同定の試みを精力的にされていた。1983年に岸本先生が阪大に新設された細胞工学センターの教授になり、B 細胞に作用する液性因子の研究を一緒にやらないかと誘っていただいた。細胞工学センターに移ったのは1984年1月、その年の12月には、N端の部分的アミノ酸配列の決定に成功した。「これで早晩、遺伝子の単離も成功する」と思ったが、1年経っても期待した成果はでなかった。1985年の8月に日本航空機のジャンボジエットが墜落するという惨事があった。暑い夏の日の出来事であった。仲間の弟さんや阪大の教授も犠牲者になった。なんともやるせない暑い夏であった。研究にも暗い影がただよった。N端の部分的アミノ酸配列が間違っていたのではないか?という不安が常につきまとった。しかし、そのことを証明する術は、遺伝子を単離する以外に方法は無かった。底なし沼である。信じる者のみが進むことが出来る暗夜である。

一燈を提げて暗夜を行く。

暗夜を憂うることなかれ。

ただ一燈を頼め。ーーー 言志四録

1985年の年末には、いら立ちとストレスから不整脈が頻発し夜も眠ることができず、研究者の道をあきらめようかと思った。1986年の正月明けに、友達の循環器専門医に診察を受け、心因性の不整脈であることがわかった。もう一度白紙の心で、100リットルの培養上清をはじめから集め直し、精製をまったく一からやりなおした。そのようなときに、京都大学の本庶先生らのグループに因るIL-4遺伝子の同定のニュースが飛び込んできた。我々が同定を目差している因子は彼らが同定したIL-4と同じ液性因子ではないかという恐怖が襲った。今から思えば、このときは山の頂上の直下、息を切らしながら頂上を目差す登山者のそれであった。頂上が目の前にあることはまだわからない。息絶え絶えの状態であった。1986年の5月の連休のころは思苦しい精神状態で、連日遺伝子単離の実験に取り組んだ。その時頂上は突如目の前に出現した。1986年5月25日、日曜日の午前11時に研究室に来てみると、三つの異なるプローブと結合している遺伝子が確認できた。羽曳野病院で精製を開始してからじつに苦節8年、ついにB細胞に作用して抗体を誘導する液性因子(IL-6)の遺伝子単離に成功した瞬間だった。幸いにも我々の 研究成果は1986年11月6日号のNature誌に掲載された。同じ年の9月に26kDa 蛋白の、10月にはインターフェロンベーター2の遺伝子単離の報告が、Eur. J. Biochemistry とEMBO J にそれぞれ掲載された。驚いたことにこれらの分子はすべて同じ構造をしていることが判明した。 その後、ミエローマプラズマサイトーマ増殖因子や、肝細胞刺激因子など種々の分子は、すべて我々が遺伝子単離した分子と同じものであることが明らかになった。各々のグループが異なる名称を使用していたので、1988年のニューヨーク・アカデミーの主催する国際会議においてインターロイキン6(interleukin 6: IL-6)という名称に統一された。かくして、“インターロイキン6”という名前が世に誕生した。

関節リウマチの発症機構研究と治療への道

IL-6遺伝子単離から14年、ドラマは2度訪れた。IL-6受容体gp130の点変異により関節リウマチのような自己免疫疾患が発症するという発見である。1988年に、関節リウマチ患者関節液中には、IL-6が著増していることを見つけ、IL-6が自己免疫疾患に関与しているのではないかと考えていたが、決定打はなかなか得ることはできなかった。いろいろモデルを考え、IL-6と関節リウマチのような自己免疫疾患の関係を明らかにする努力を模索しつつも失敗の連続で、このことは一日とも私の脳裏を離れることはなかった。1990年代に、IL-6受容体を介する情報伝達機構の研究を行い、IL-6の情報伝達機構に異常をきたす変異IL-6受容体gp130を発現しているマウスを作成した。これらの変異マウスのなかで、F759マウスと命名したマウスは、加齢により自然に関節リウマチ類似の関節炎を発症することを見つけた。最初に報告を受けたときには、にわかには信じられなかった。確かにIL-6情報伝達機構が異常になっているF759マウスは、老化とともに何らかの病変をきたすことは期待してはいたが、関節リウマチのような複数の遺伝子や環境要因がからんでいる自己免疫疾患がIL-6異常で自然発症することは、願望であっても、考えがたかった。しかし、まさに“事実は小説より奇なり“、まぎれもなくIL-6異常で関節リウマチ様の関節炎が自然発症した。興奮して眠れない日々が続いた。ついに、IL-6異常により自己免疫疾患を発症することを証明したのだ。

2008年は岸本先生らが日本の製薬会社と共同で開発された抗IL-6受容体抗体が関節リウマチの薬として世界中で臨床の場に登場するというIL-6研究の歴史における輝かしい年となった。岸本先生らの一連の研究と平行して行われた我々の基礎的な研究により、抗IL-6受容体抗体が関節リウマチに効果があることの実験的根拠を示したのみならず、なぜIL-6の異常で関節リウマチなどの自己免疫病が発症するかの機序を解明する道が開けた。その後なぜIL-6の異常で関節リウマチのような自己免疫病が発症するのかの機構の一端を明らかにすることが出来た。

目の前の山に登りきる

登山家は「どうせ登るのなら高い山に登りたい」と考える。しかし、私たち研究者にとっては、山が高いか低いかは登ってみないことには分からない。その頂上はどこにあるかさえわからない。しかし、「目の前の山を登りきる」ことが重要だ。頂上を目指して歩いているときは、頂上では、どのような景色が展望されるのは全くわからない。山の頂上に登り切って初めて目の前に新たな景色が広がる。頂上にたって初めて自分が登った山の高さがわかる。その山は予想に反して低いかもしれないし、高いかもしれない。たとえその山が低くても、目の前に素晴らしい高山がそびえているかもしれない。新たな予期しなかった秀峰がそびえているかもしれない。次にめざす山が見えるはずだ。頂上近くなるとたいていはきつくなりあきらめようとする。頂上近くが、登山において最もしんどい時だ。脱落の危険性が最もあるときだ。現実の登山なら、頂上までの距離は地図にある。しかし研究における、登山では現在何合目にいるかさえ不明である。中途半端でいくつもの研究を投げ出すと、いつまでも中途半端な研究者にしかなれない。たとえ100回山を登っても、一度も頂上に立ったことがない人は、一度だけ登山して頂上にたった人には決して及ばない。たとえ低い山でも頂上に立つことができた人のみが新しい景色を見ることが、更なる展開をつかむことができる。これは研究だけではなく、我々の人生すべてに共通する事だ。

何事につけ、すぐに結果を要求される今の日本社会において、30年間続けてきた極めて基礎的な研究が、結果的に病気の治療薬開発につながったことに大いなる感激を禁じ得ない。本質を極める事が、結局飛躍につながるということは長い人類の歴史が物語っている。目先のことに捕らわれる事なく、中長期的な展望に立ち、物事を語る必要性を、今の日本の科学技術行政や社会情勢をみるにつけ、強く感じる今日この頃である。ひたすら山の周りを巡り歩いても永遠に頂上に到達することはないのである。

胡蝶の夢

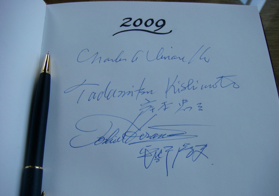

5月11日−13日の3日間、クラフォードディがストックホルムと大学の町ルンドで開催された。11日は王立科学アカデミーで国王、王妃ご臨席のもと、授賞式が開催された。国王から直々にメダルと賞状をいただき、固い握手を交わした。アバのダンスィングクイーンの合唱歌が会場に響きわたった。 そして、グランドホテルの鏡の間で晩餐会、国王と同じテーブルに着席、食後のティータイムは王妃と親しくお話をする機会を得た。2日目はカロリンスカ研究所ノーベル講堂で学術講演会があり、受賞者がそれぞれ50分の講演を行なった。3日目はルンド大学で一般向けの30分の講義(Crafoord Prize Lectures)、学生からの質問、記者会見をこなした。ルンド大学では、 “How extensive a view from the top of the mountain is!”という演題で講義をおこなった。講義内容は近くウエブ上で公開される予定である<http://www.crafoordprize.se/>。

クラフォードディは私の30年の研究者人生が3日間に凝縮された決して忘れる事ができない時間であった。荘周のように“胡蝶の夢”を見ていたのか?

最後に多くの良き共同研究者と山村雄一先生や岸本忠三先生をはじめとする多くの指導者に恵まれたこと、家族の理解があったこと、多くの幸運に恵まれたこと、今日、この瞬間まで研究を続けることができたことを、ただただ感謝するのみ。“天の時、地の利、人の和”が私を今へ導いてくれたことを心の底から思うのみ。

PDFファイル(胡蝶の夢又は、目で見るWHO)は以下のページより

ダウンロード出来ます。